□本报记者 张武杰 通讯员 王宁

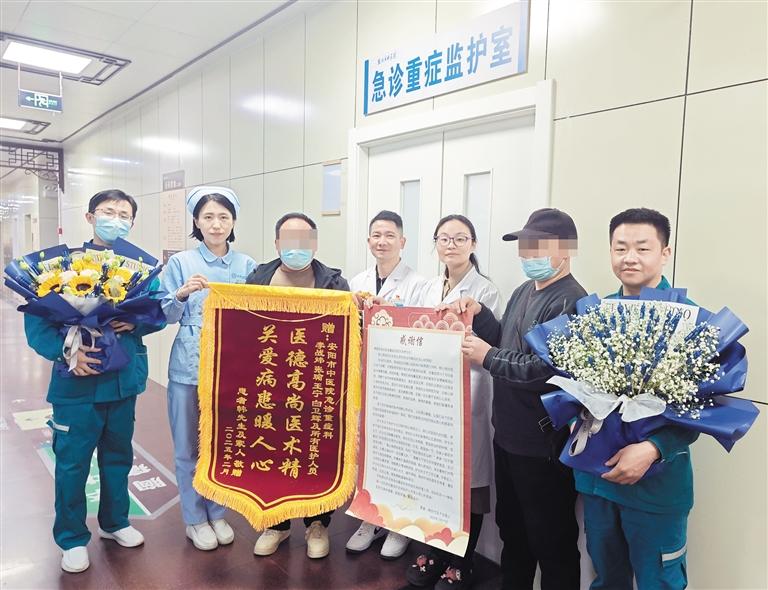

日前,一面写有“医德高尚医术精 关爱病患暖人心”的锦旗和一封感谢信被郑重地送到了市中医院急诊重症监护室。锦旗和感谢信是由84岁高龄的韩老先生家属送来的,他们眼含热泪,饱含深深的感激之情。这背后是赞誉和深情见证,是该院急诊与急诊重症医护团队共同奋战的15个日夜,是全力守护韩老先生生命的生死相守。

生死时速:急诊抢救跑赢黄金时间

2月12日上午,昏迷不醒的韩老先生被送入市中医院急诊抢救室。那一刻,时间仿佛凝固,生命的天平摇摇欲坠,一场与死神赛跑的生死营救随即上演。“急性呼吸衰竭合并心功能衰竭,血氧饱和度低至60%,随时可能心脏骤停,情况十分紧急。”接诊的急诊团队快速判断。

时间就是生命,每一秒都至关重要。市中医院急诊科主任、主任中医师李战炜凭借多年的急救经验,果断作出决策,立即启动急危重症绿色通道,急诊团队在黄金时间内完成气管插管、机械通气、稳定生命体征后,患者被“零时差”转入隔壁的急诊重症监护室(EICU)。

没有烦琐的交接程序,急诊医生与急诊重症医护团队早已共享实时诊疗数据,呼吸机参数、用药记录、影像报告在系统中自动同步。从急诊抢救室的“闪电战”到急诊重症监护室的“持久战”,市中医院急诊的两个团队如同接力赛选手,在患者病床旁完成无声的交接,让救治链条不断档、不减速。那一刻,生命的希望重新被点燃。

攻坚克难:年轻团队勇闯“脱机禁区”

转入急诊重症监护室后,真正的考验才拉开序幕。由于患者存在严重的基础疾病,首次尝试脱离呼吸机后,患者二氧化碳潴留急剧上升,再度出现昏迷,主治医师张瑜当机立断,实施二次插管。每一次尝试,都如同在悬崖边试探,稍有不慎,便会跌入万丈深渊。医生眉头紧锁,护士脚步匆匆,他们的眼中只有对生命的敬畏和对胜利的渴望。压力如山,但他们没有退缩,因为他们知道,老人的生命就握在他们的手中。

多学科专家紧急会诊,急诊医生带着抢救经验加入急诊重症讨论会,重症护士提前将患者呼吸道护理要点传递给急诊同事,李战炜通过远程系统实时指导用药。经过再三斟酌,他们结合韩老先生的病情,量身定制抗感染方案与营养支持策略,创新采用“阶梯式呼吸训练法”。医疗团队日夜坚守,24小时轮班进行肺部叩击、机械排痰、体位引流;呼吸治疗师白卫辉连续72小时驻守病房,调整呼吸机参数。

在团队的不懈努力下,经过两次科学评估、一次艰难尝试,韩老先生终于在入科第12天顺利脱离呼吸机。正是这种“你中有我,我中有你”的深度协作,让二次插管的危机化为转机。那一刻,医护人员的脸上露出了久违的笑容,那笑容里有疲惫、有欣慰,更有胜利的喜悦。他们知道,这场战斗,他们赢了。

青春力量:“90后”医护人员书写生命奇迹

在这场生命接力中,市中医院急诊重症监护室的“90后”和“00后”医护人员占比达90%。在EICU里,以急诊重症护士长、主管护师王宁为首的护理团队用温情打破冰冷的医疗设备壁垒。这群白衣天使不仅以专业素养筑起生命防线,更用“儿女式陪护”书写医者仁心。护士针对韩老先生听力衰退、语言沟通困难的情况,通过交班时在患者耳边轻声鼓励的“晨间暖心话”、用温毛巾为老人剃须洁面的“黄昏孝亲礼”以及记录患者手指微动等细微变化的“子夜观察哨”等定制化关怀,让每个日夜都充满了温暖。这群平均年龄26岁的年轻人,用专业与温情诠释着新时代医护担当。

韩老先生康复出院的那一天,家属带着锦旗和感谢信来到医院。他们激动地握住医护人员的手,眼中满是感激的泪水。他们表示,是急诊与急诊重症医护人员团结协作、无缝衔接的救治,让老先生重获新生。得益于这种打破科室壁垒的一体化模式,急危重症救治不再是“分段工程”,而成为24小时不间断的生命护航。

“锦旗和感谢信见证的不仅是医者对生命的敬畏,更是现代医学多学科协作的力量。此次救治不仅创造了我们科室高龄呼吸衰竭患者救治成功的纪录,更验证了急诊与急诊重症一体化救治模式的优势。”李战炜表示,此次韩老先生重获健康,标志着市中医院在急危重症患者救治领域实现了流程再造、资源整合的新突破,为构建区域性危重症救治中心积累了宝贵经验。