□本报记者 姚晏宏 特约记者 徐淑霞

通讯员 何 翔 吴珂孟

“以前在网络上看到过滑县的宣传,感觉很美,特别向往,就带上家人慕名而来。实际体验后感觉比想象中更美、更有韵味。世界非遗大运河、古今融合的文化、如诗如画的夜景、精彩绝伦的表演、各具特色的小吃,让我们很是震撼。”3月18日,谈起滑县之旅,甘肃游客李先生意犹未尽。

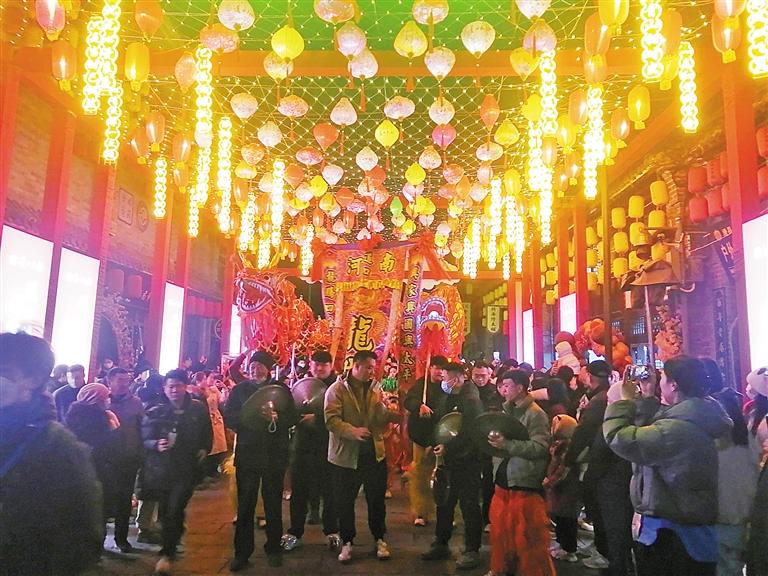

有着千年历史的道口古镇位于卫河之滨、鲧堤之上,保存着隋唐大运河滑县段、大王庙等诸多名胜古迹,有大平调、木版年画等地方特色非遗项目入驻,2020年成功获批国家4A级旅游景区,今年年初又成为“春满中原·老家河南”主题活动豫北主会场。道口古镇提档升级为具有人文底蕴与创意活力的全景历史文化街区,即使在夜幕下,历史韵味和秀丽景色也会在璀璨灯光中攀上青砖灰瓦,惊艳摩肩接踵的游客。欧阳书院文化园、瓦岗寨等景点,每天都有精彩绝伦的民俗文艺节目上演,再有美食、“演艺+互动”加持,更是多维度、多角度呈现出滑县文化产业的实力,让纷至沓来的游客惊喜不断、流连忘返。仅1月21日至2月4日期间,全县接待市外游客255.14万人,其中省外游客145万人。

“古镇古色古香,古运河、古码头保存完好,还有那么多精彩的表演和互动项目,让游客沉浸式体验文化盛宴,在这里,感觉非遗是看得见、摸得着、吃得到、带得走的,特别棒!”游客赵女士说。

道口镇街道党工委副书记、办事处主任侯志红告诉记者,近年来,该街道以大运河、道口古镇为载体,优化运河、非遗、农旅等研学基地路线设计和课程内容,吸引了众多研学团队前来研学。他们重点实施了道口古镇历史文化名镇保护整治项目,完善了古镇景区游客停车、住宿、出行、游玩等设施,并与乡伴旅游管理有限公司合作,在商铺管理、运营、美食、业态打造、游乐设施建设等方面又上了一个新台阶,全力把道口古镇打造成全省知名旅游目的地。

在美丽的滑县森林公园,春日的暖阳温柔地铺洒在树影斑驳的林间小径,游人们惬意地信步其间,享受美好时光。

“我和家人、朋友经常到这里游玩。来到这儿,赏着美景,呼吸着清新空气,啥烦心事都没有了,特别舒心。”游客安女士说。

为满足游客对旅游基础设施和服务品质越来越高的需求,滑县进一步完善配套服务,持续开展旅游要素提升行动,积极开发推广“烧鸡宴”“思滑小吃”等县域特色系列美食,打造了一批美食街区和餐饮品牌。

在一家特色烧鸡酒楼,烧鸡文化随处可见,前来就餐的客人络绎不绝。

“我是甘肃的,来这儿旅游首先想到的就是道口烧鸡。以前吃过全羊宴、全牛宴,全鸡宴还是第一次听说,品尝了一下,味道真不错。”游客李先生说。

除了吃、喝、玩,滑县在住宿方面的提升和创新也让游客惊喜不断。

百美村庄——枣村乡堤上村坐落于素有“天然氧吧”之称的万亩森林公园腹地,村内环境优美的白马林谷民宿吸引了一波又一波游客前来住宿、游玩。

“我们村依托独特的地理资源,将民宿产业与文旅产业深度融合,全力打造文化旅游特色村。2023年5月,投资3500多万元的白马林谷民宿正式运营,不仅带动村民增收,每年还让村集体增加收入28万元以上。”堤上村党支部书记、村委会主任闫素玲说。

据了解,滑县文化底蕴深厚,散落着丰富多彩的非遗项目。近年来,该县依托丰富的文旅资源、便捷的交通网络,以大运河文化带建设为载体,突出多要素融合,深挖本土历史底蕴和文化内涵,不断强化品牌效应,完善文旅产业链条,提升文化服务水平,以文塑旅、以旅彰文,高标准规划、高标准建设,打造内联外畅、“快旅慢游深体验”的旅游交通网络,先后开展了中国大运河申遗成功十周年暨滑县第三届运河文化宣传、“滑州烟火气·文化市集”等系列文旅活动,促进文化和旅游在更深层次、更广范围、更高水平上深度融合,叫响“常来常往、常来常想、常来常新”的滑县文旅品牌,推动特色文旅产业高质量发展。目前,该县有4A级景区1家、3A级景区5家、2A级景区2家,并成功创建市级及以上各类文旅品牌20多个;拥有县级及以上非物质文化遗产257项,其中国家级非遗4项。“咱村有戏”活动被省文化和旅游厅选为示范展示点;县文化广电体育旅游局被文化和旅游部授予“全国非物质文化遗产保护工作先进集体”称号。

文旅产业的发展,促进了消费潜力的不断释放。2024年,全县实现游客接待人数819.6万人次,旅游综合收入35.6亿元。

传统文化和现代旅游的融合发展,正源源不断地激活滑县文旅产业的新潜能。

“文化是旅游的灵魂,旅游是文化的载体。我们将继续深挖悠久文化底蕴,推动重大文旅项目建设和重点景区景点提档升级,打造一批极具吸引力的文旅新地标,全力推动文旅文创深度融合。”县旅游发展和文物保护中心主任李俊表示。