□本报记者 郭 荣

11月8日,应急管理部公布了第六届全国119消防先进集体和先进个人名单,林州市红旗渠消防救援站入选消防先进集体,这支根植在太行红土地的队伍再摘殊荣。

去年11月4日,全国应急管理系统先进模范和消防忠诚卫士表彰大会在人民大会堂隆重召开,林州市红旗渠消防救援站被授予“全国应急管理系统先进集体”荣誉称号。

为何一支平均年龄只有23岁的队伍能一再获得如此高的荣誉?11月10日,记者来到他们的营地,探寻答案。

红旗渠消防救援站站长朱彦明说:“我们的战士血液中流淌着红旗渠精神,代代相传!”

修建红旗渠时期,工地上流传着这样一句话:领导干部能够搬石头,我们就能搬山头;领导干部流汗水,我们就能洒热血。红旗渠消防救援站有个不成文的规矩:领取发放物资等涉及指战员利益的时候,党员干部必须最后领。这个规矩也已延伸到日常的打饭上,被消防员戏称为“这里的党员干部不带头”。

红旗渠消防救援站成立45年来,承担着林州市2046平方公里的火灾扑救、山岳救助、森林火灾扑救、水域救援、道路交通等灾害事故的救援任务,全体指战员始终听党指挥,为人民排困解难、赴汤蹈火,坚持“用红旗渠精神扛红旗”,深植“群众所需我之所为”的职业理念,严守“临难不怕难 英勇听召唤”的队训,赓续着红色血脉,传承着红色基因。

今年10月下旬,一位驴友在苍龙山山顶摘柿子时不慎从树上跌落骨折,因对山区环境陌生再加上天色渐暗,最后,这位驴友选择了报警。接到救援电话后,朱彦明带领几名队员迅速赶往现场搜寻到了被困者。因苍龙山景区尚未开发完成,地势险峻,没有真正的路,再加上前几天刚刚下过雨,进入夜晚地面变得湿滑、泥泞。要想转运出伤者,只有一个办法,朱彦明决定:立即行动,轮流抬伤者下山。

在抬人下山的过程中,消防员始终把指挥员排除在外,待指挥员发现后,问他们为什么还没轮到自己?消防员说:“你是指挥员,在前面给我们带好路就行了,这种费体力的活儿我们几个就行。”指挥员果断拒绝了他们的“好意”,也参加到轮流抬人的行列。整整3个小时,大家齐心协力,成功把被困者移交给了等待在山下的救护车,圆满完成了此次救援任务。

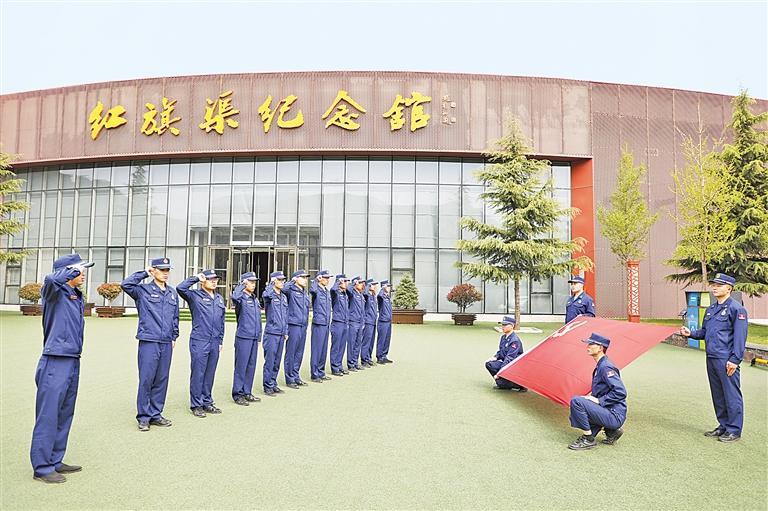

红旗渠消防救援站作为当地救援的主力军,不但救援能力十分出色,而且始终坚持用红旗渠精神铸队育魂,独创参与性体验和沉浸式教学的红旗渠精神“五个一”教育套餐(看一次红旗渠工程、听一堂红旗渠讲座、看一本红旗渠著作、读一则红旗渠故事、写一篇红旗渠心得),与红旗渠干部学院等实现教育资源共享;邀请修渠劳模来队授课,先后组织开展祭奠杨贵、参观红旗渠纪念馆、重走红旗渠、观摩红英会等活动。指战员对红旗渠精神有了深刻、直观的认识。

不管红旗渠消防救援站党支部换了多少届,消防救援人员走了多少茬,红旗渠消防救援站传承红旗渠精神的脚步从不停歇,努力把工作做到群众心坎上。

“今天的红旗渠早已不是单纯的一项水利工程,已成为中华民族精神的一个象征,人民利益高于一切是红旗渠精神的根本立足点。作为新时代基层消防救援队伍中的一员,我们要时刻牢记全心全意为人民服务的根本宗旨,自觉把人民放在心中最高位置。”朱彦明说。